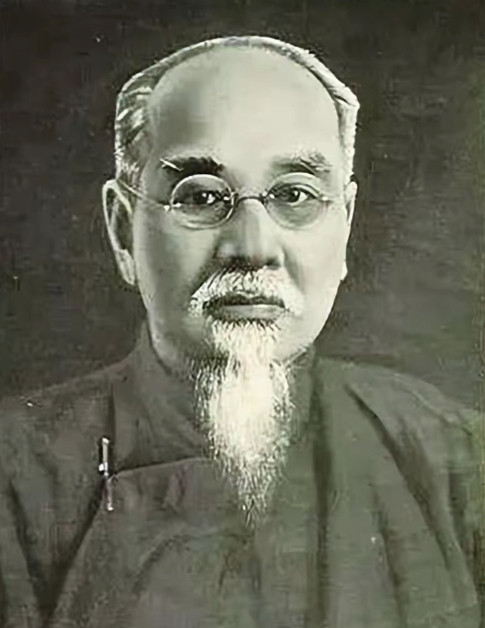

1948年10月30日,卫立煌乘坐最后一架离开沈阳的飞机到了葫芦岛。杜聿明问他:“点名让你一个人来,怎么带了三十多个人?” 东北大决战的关键时刻,一架专机从硝烟弥漫的沈阳起飞,载着的不仅是败军之将,更是一个时代的终结。当这架飞机降落在葫芦岛时,机舱里走出的30多个人让等候的杜聿明大感意外。这个看似简单的疑问背后,隐藏着怎样的政治博弈和人情冷暖? 1948年辽沈战役进入关键阶段,国民党在东北的败局已定。10月30日,卫立煌接到了蒋介石要他到葫芦岛"指挥作战"的命令,即偕高级官员赵家骧、董文琦、王铁汉、潘裕昆、龙天武与东北各省主席等到浑河民用机场,当日16时乘坐飞机赴葫芦岛。这架从沈阳起飞的专机,承载着的不仅是一个人的命运,更是整个东北战局的最后挽歌。 卫立煌这个名字在当时可不简单。1897年出生于安徽合肥的他,15岁就剪掉辫子投身革命,从孙中山的贴身警卫做起,一路成长为蒋介石的"五虎上将"之一。抗战期间,他指挥忻口会战,与八路军并肩作战,还曾秘密向八路军提供大量武器弹药。这样一个有着复杂政治立场的人,在东北这个关键时刻的一举一动,自然牵动着各方神经。 杜聿明从沈阳飞抵葫芦岛,正式就任"东北剿总副总司令兼葫芦岛指挥所主任"。作为黄埔一期的高材生,杜聿明这次被蒋介石派到东北,实际上就是来接卫立煌的班,收拾这个烂摊子。当他看到卫立煌带着一大群人下飞机时,心里肯定在嘀咕:这老兄到底想干什么? 按理说,蒋介石的命令很明确,就是让卫立煌一个人到葫芦岛接受新的任务安排。可卫立煌偏偏带了30多个人,这里面有他的机要秘书、副官、警卫员,还有几个东北各省的官员。这些人都是跟了卫立煌多年的老部下,在这个关键时刻,卫立煌显然不想让他们留在沈阳等死。 杜聿明的疑问很有道理。在军队里,命令就是命令,让你一个人来就是一个人来,怎么能随便带人?但卫立煌的回答也很实在:"光杆,这些都是跟了我多年的弟兄,东北已经保不住了,总不能让他们给我陪葬吧。"这话说得挺有人情味,但也透露出他对东北战局的绝望。 其实,卫立煌在东北的表现一直让蒋介石头疼。从1948年1月接任东北剿总司令开始,卫立煌就坚持"固守不出"的方针,任凭蒋介石怎么催促,就是不肯出兵西援锦州。蒋介石为了把东北主力拿到锦州,用尽心机在东北物色能执行他命令的将领,但卫立煌就是不配合。 这种"不合作"的态度,在当时引起了很多猜测。有人说卫立煌是故意拖延时间,等待国际形势变化;有人说他是想保存实力,以备不测;还有人更直接地说他是在暗中帮助解放军。不管真相如何,卫立煌的确让蒋介石的东北战略彻底破产了。 到了10月底,廖耀湘的西进兵团被全歼,锦州失守,沈阳也岌岌可危。杜聿明离沈飞抵葫芦岛,计划撤退营口、葫芦岛的军队。卫立煌离沈,亦到葫芦岛。这个时候,蒋介石已经没有别的选择,只能让卫立煌离开沈阳,把指挥权交给杜聿明。 卫立煌带着30多个人到葫芦岛,实际上是他人生转折的一个重要节点。从这时候开始,他就再也没有回到过国民党的核心权力圈。先是被蒋介石软禁在南京,后来逃到香港隐居,最后在1955年回到大陆,被任命为国防委员会副主席。 回头看这段历史,卫立煌在辽沈战役中的表现确实耐人寻味。作为一个有着丰富军事经验的老将,他不可能不知道自己的"消极抗战"会带来什么后果。但他还是这样做了,而且在最关键的时刻,还不忘保护自己的部下。这种做法,说他是有预谋的也好,说他是顾念旧情也罢,至少体现了一个老军人的基本良知。 一个简单的疑问,折射出的是那个风云变幻时代的复杂人性。卫立煌带着30多个人离开沈阳,既是对部下的保护,也是对即将到来的新时代的无声表态。你觉得卫立煌在辽沈战役中的表现,到底是无能还是有意为之?欢迎在评论区分享你的看法。